○平川市子育て世帯訪問支援事業実施要綱

令和6年3月29日

告示第64号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第19項の規定に基づき、家事・子育て等に対して不安や負担を抱える子育て家庭、妊産婦、ヤングケアラー等がいる家庭の居宅を、訪問支援員が訪問し、家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとともに、家事・子育て等の支援を実施することにより、家庭や養育環境を整え、虐待リスク等の高まりを未然に防ぐことを目的とした平川市子育て世帯訪問支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 実施主体は平川市とする。ただし、市長は、派遣可能な訪問支援員を有するとともに、平川市こども家庭センターと連携及び調整を行うことができ、適切な事業の運営を行うことができると認める事業者(以下「事業者」という。)に対し、事業の全部又は一部を委託することができる。

(対象となる者)

第3条 事業の対象となる者は、市内に居住し、児童、保護者若しくは妊婦からの相談又は庁内の関係部署及び関係機関からの情報提供、相談等により把握され、事業による支援が必要であると市長が認めた者であり、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 保護者に監護させることが不適当であると認められる児童のいる保護者及びそれに該当するおそれのある保護者

(2) 食事、生活習慣等について不適切な養育状態にある児童等、保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童のいる保護者及びそれに該当するおそれのある保護者

(3) 若年妊婦等、出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦及びそれに該当するおそれのある妊婦

(4) 家事・育児等について不安若しくは悩みを抱える妊婦又は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童の保護者等、事業による支援が必要と認める者

(5) その他事業の目的に鑑みて、市が本事業による支援が必要と認める者

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるものとし、訪問支援員が対象者を訪問して実施する。

(1) 家事支援(食事の準備、洗濯、掃除、買物の代行やサポート等)

(2) 育児・養育支援(育児のサポート、保育所等の送迎、宿題の見守り、外出時の補助等)

(3) 子育て等に関する不安や悩みの傾聴、相談・助言

(4) 地域の母子保健施策・子育て支援施策等に関する情報提供

(5) 支援対象者や児童の状況・養育環境の把握

(実施時間等)

第5条 前条の事業の実施時間は、1月当たり20時間を限度とする。ただし、緊急かつやむを得ない事由がある場合は、この限りでない。

(訪問支援員の要件)

第6条 訪問支援員は、次の各号のいずれの要件も満たす者とする。

(1) 次条に規定する研修の内容を踏まえた市長が適当と認める研修を修了した者

ア 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

イ 児童福祉法、児童売春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)その他国民の福祉に関する法律(児童福祉法施行令(昭和23年政令第74令)第35条の5各号に掲げる法律に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

ウ 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待又は児童福祉法第33条の10に規定する被措置児童等虐待を行った者

(訪問支援員に対する研修)

第7条 事業者は、前条の訪問支援員に対して、市が別に定める研修内容に基づき、資質の向上のための研修を行うものとする。ただし、専門資格を有する者について、当該専門資格の領域に関するもの、他の研修等の修了をもって習得できると市長が認めるときはこの限りでない。

(訪問日等)

第8条 第4条の規定による事業の実施は1日1回とし、1回につき2時間以内で行うものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

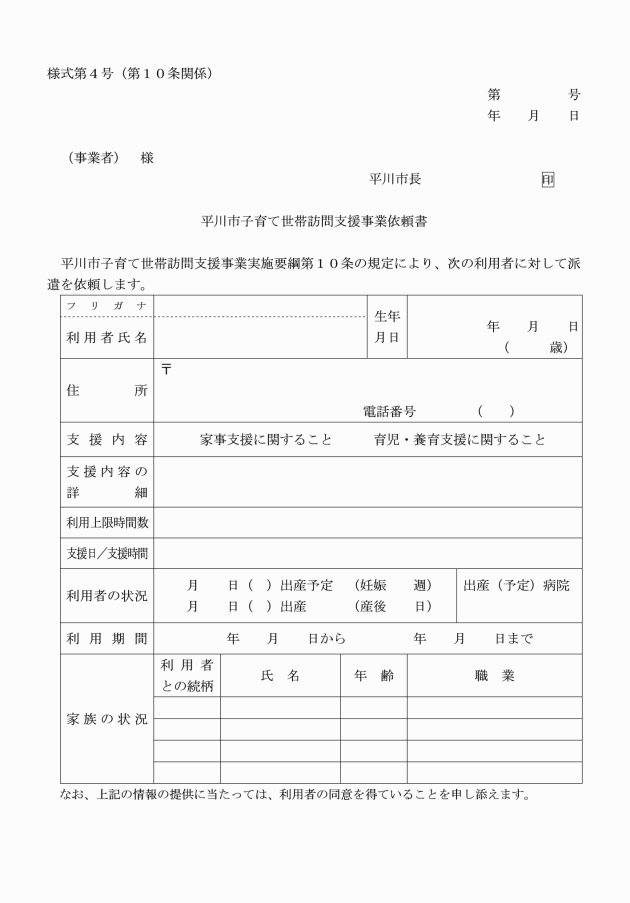

(申請及び決定)

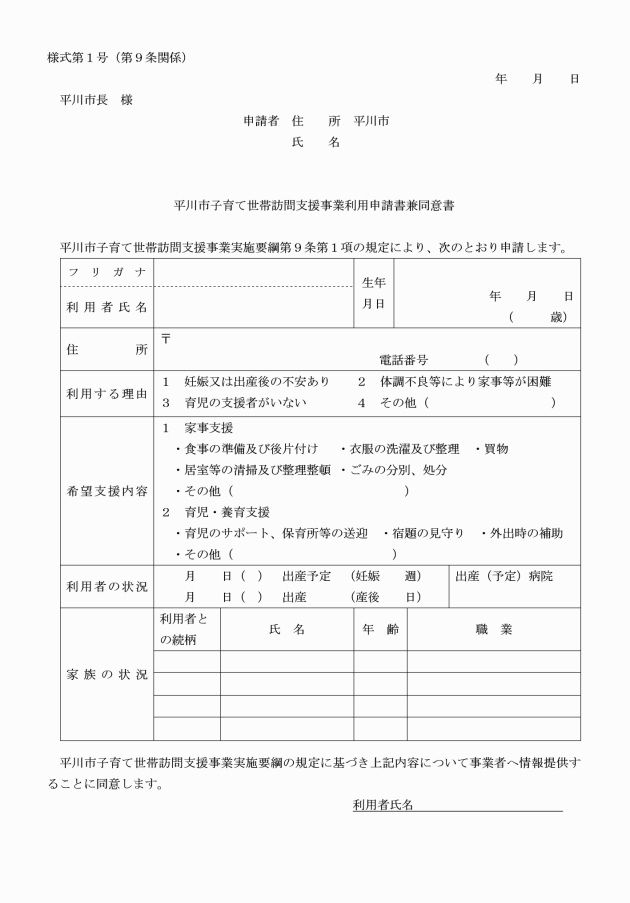

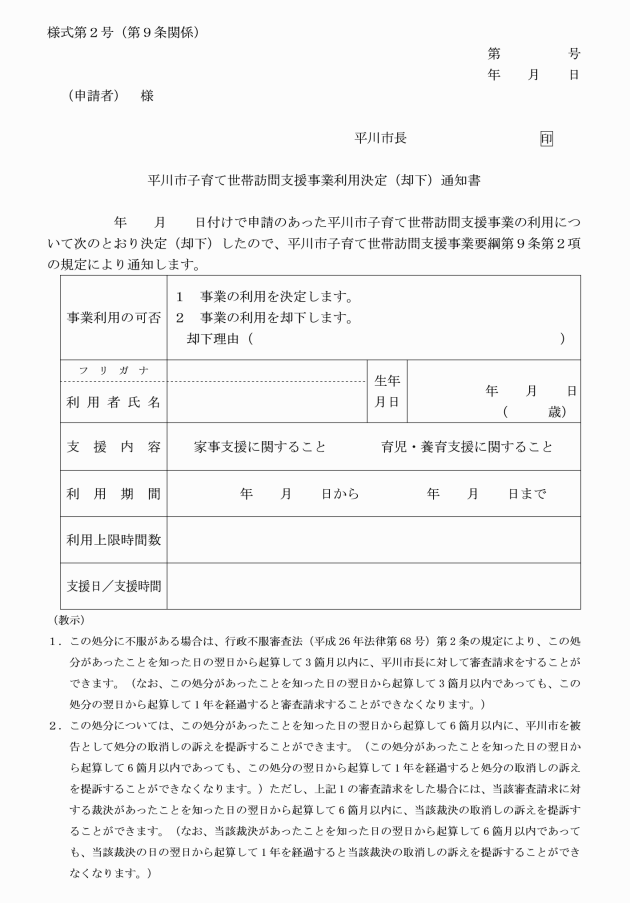

第9条 家事支援又は育児・養育支援を受けようとする者は、平川市子育て世帯訪問支援事業利用申請書兼同意書(様式第1号)を市長に提出するものとする。ただし、緊急を要すると市長が認める場合は、口頭又は電話による申込みを行い、事後速やかに申請書を提出するものとする。

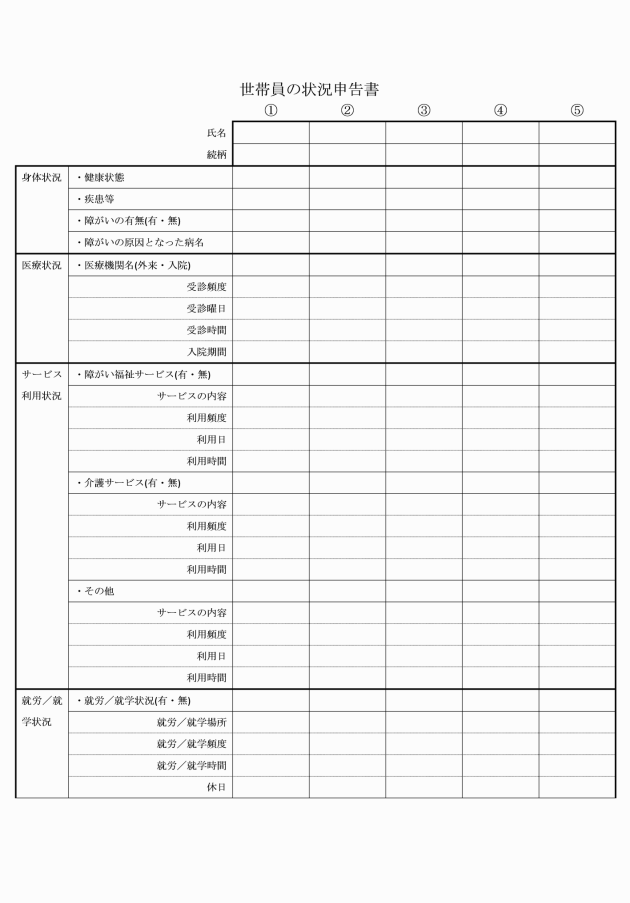

3 市長は、前項に規定する利用決定をするに当たり、家庭訪問の実施、関係機関からの情報提供、平川市要保護児童対策地域協議会等の調整機関との連携により対象者の状況を把握し、支援内容を決定するものとする。

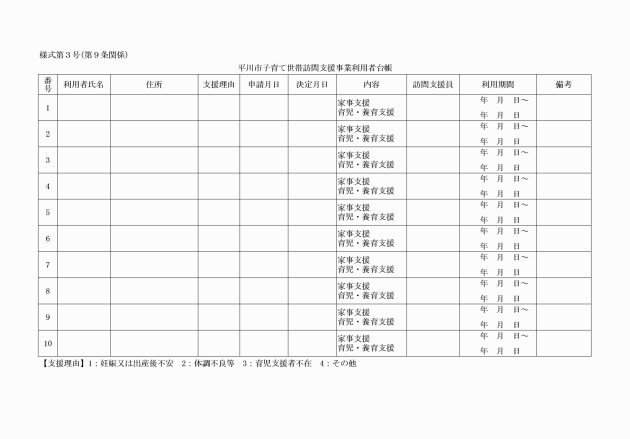

4 市長は、事業の利用の決定をした者(以下「利用者」という。)については、平川市子育て世帯訪問支援事業利用者台帳(様式第3号)を整備し支援の経過について管理を行い、適切な支援の実施を図るものとする。

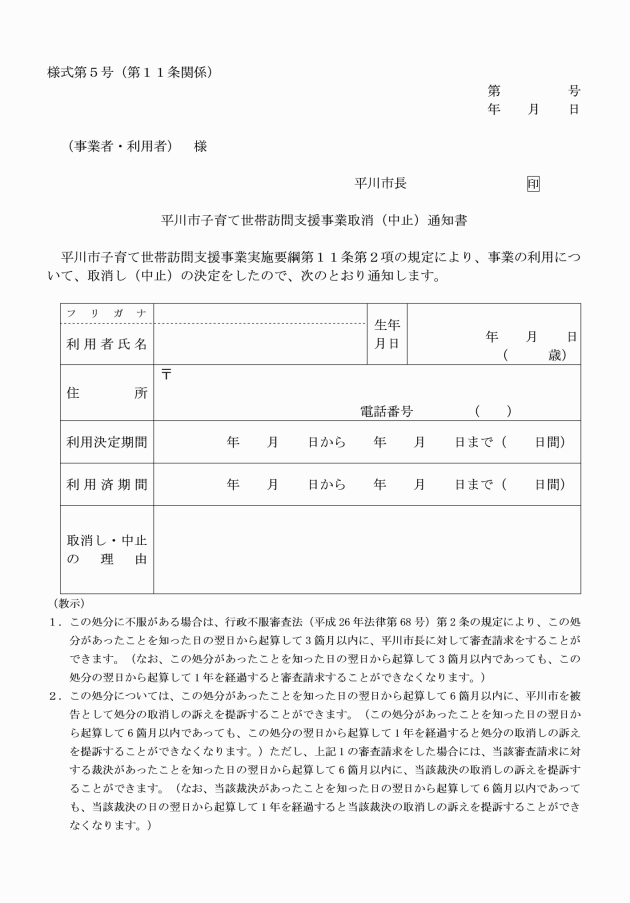

(利用の取消し等)

第11条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用の決定を取り消し、又は中止することができる。

(1) 事業の利用を継続する理由がなくなったとき。

(2) 前号に規定するもののほか、事業の利用が適当でないと市長が認めるとき。

(利用者負担額)

第13条 利用者の費用負担額は、無料とする。ただし、食材、生活必需品等の購入に係る費用その他支援を行うに当たって必要となる消耗品等に係る費用は、利用者が負担するものとする。

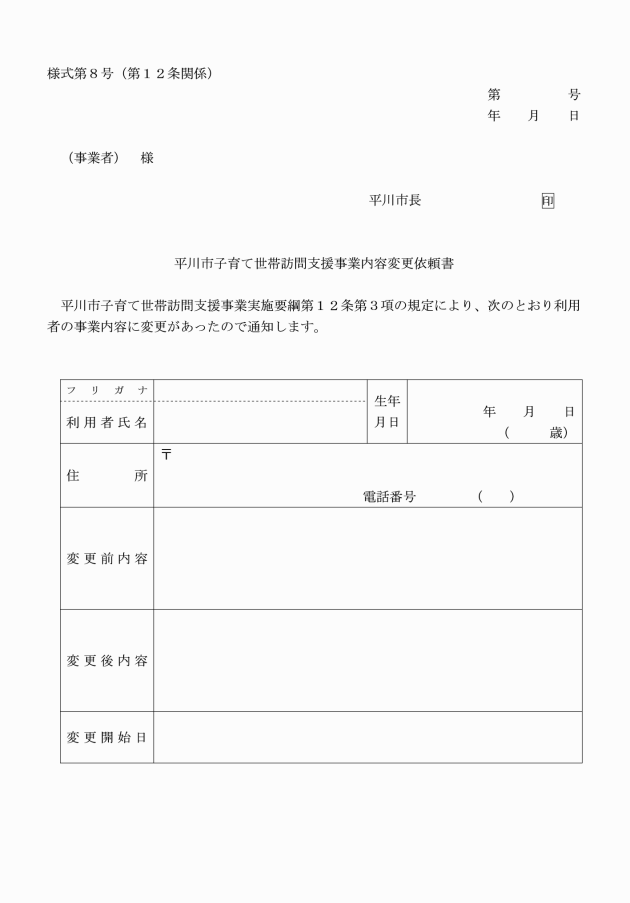

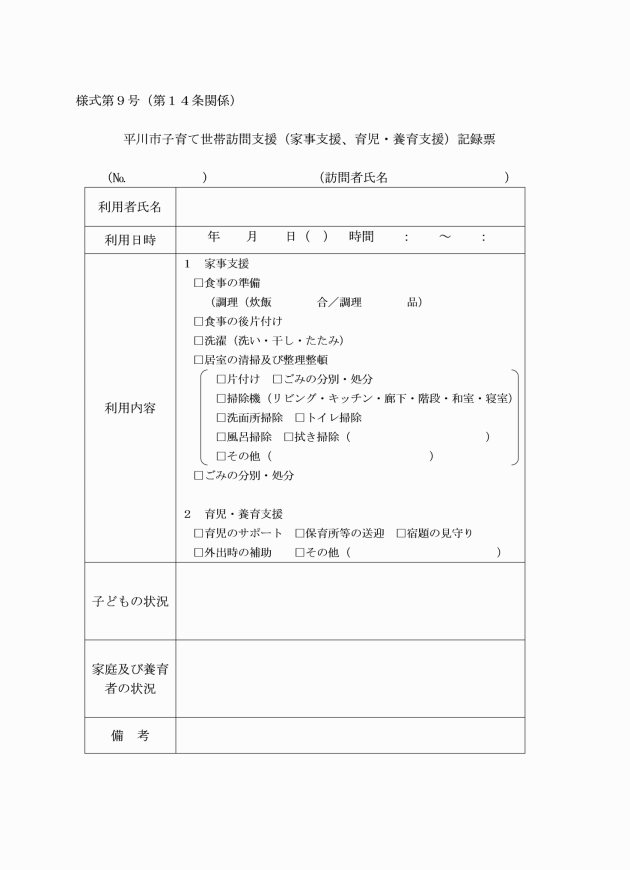

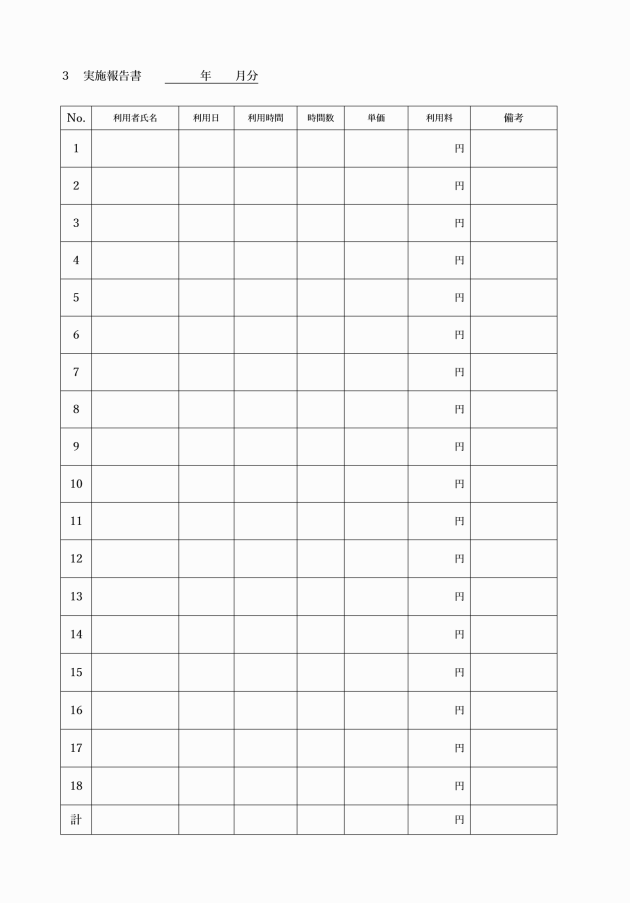

(実績報告)

第14条 事業所は、訪問支援の実施内容について、平川市子育て世帯訪問支援(家事支援、育児・養育支援)記録票(様式第9号)により、支援実施日の翌月10日(その日が日曜日、土曜日、又は休日に当たるときは、その日より前において、その日に最も近い日曜日、土曜日、又は休日でない日)休日又は土曜日でない日)までに市長に報告しなければならない。

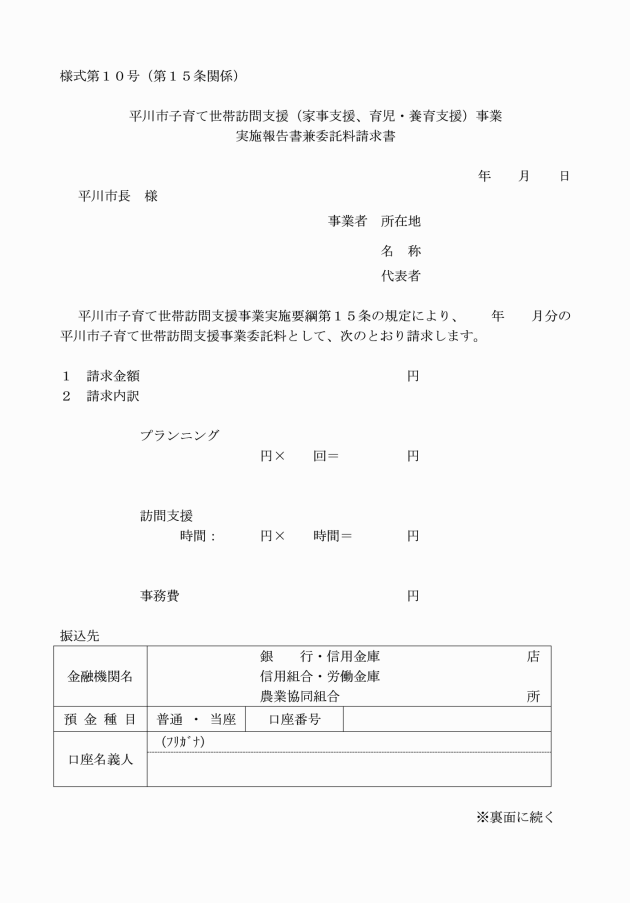

(委託料の請求)

第15条 事業者は、前月までに実施した事業内容について、毎月10日までに、平川市子育て世帯訪問支援(家事支援、育児・養育支援)事業実施報告書兼委託料請求書(様式第10号)により市長に請求しなければならない。

(委託料の支払い)

第16条 市長は、前条の規定により請求があったときは、請求内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに事業者に代金を支払うものとする。

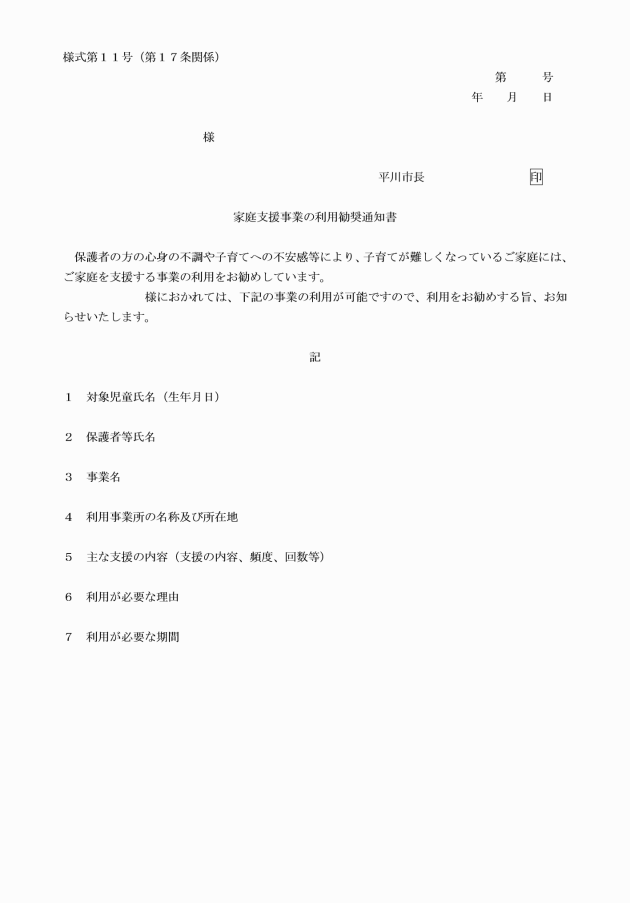

(利用勧奨)

第17条 市長は事業の利用が必要と認められる者について、その利用を勧奨しなければならない。

2 利用の勧奨については、原則として、児童福祉法第10条第1項第4号に基づく計画(以下「サポートプラン等」という。)が作成された者や他の自治体や児童相談所から引き継いだ児童等、事業の実施が適当であると認められた者について、平川市要保護児童対策地域協議会の個別ケース検討会議等において必要な支援策やサポートプラン等の検証、支援策の提案方法などを検討し行う。

3 サポートプラン等が作成されていないものの、支援の必要性が高く、速やかに支援が必要と認められ、近く要支援児童等となる可能性が非常に高い状態となっている者であり、かつ、必要な支援内容が明らかである者については、例外的にサポートプラン等がなくとも利用を勧奨できる。その際は、事後にサポートプラン等を作成するものとする。

4 利用の勧奨は、口頭による通告又は家庭支援事業の利用について(様式第11号)により行うこととし、支援の経過記録等に利用勧奨をした背景や理由、状況及び結果等を記録する。利用勧奨の結果、利用の意思が確認できた場合には、通常の利用申請と同様の方法で利用申請及び決定を行う。利用の意思が確認できない場合や支援の受入れを拒否する場合は、支援の必要性や期待できる効果等を伝え、利用につながるよう努める。

5 他の自治体や児童相談所から引き継いだ児童については、特に連携の必要性が高いと考えられることに留意し、他の自治体や児童相談所へ必要に応じて報告するものとする。また、支援の必要性が高いと考えられるにもかかわらず利用勧奨に対して保護者等が強く拒否し、必要な支援に結びつかない場合には、他の自治体や児童相談所と積極的に連携し、ケースの状況に応じた必要な支援が提供されるようにする。

6 利用の勧奨による事業の利用開始にあたっては、事業者に対して、必要に応じてサポートプラン等の内容を事前に共有するものとする。

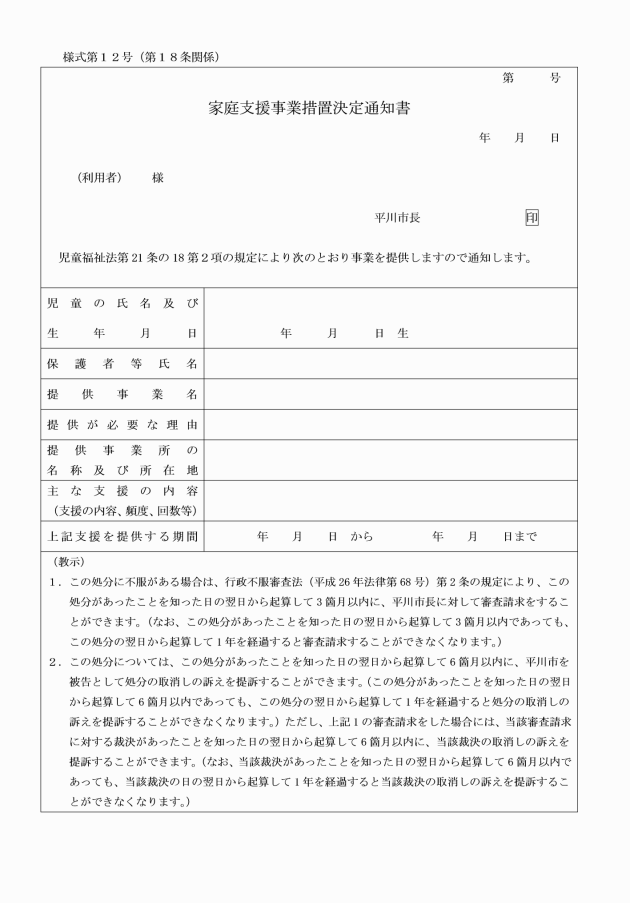

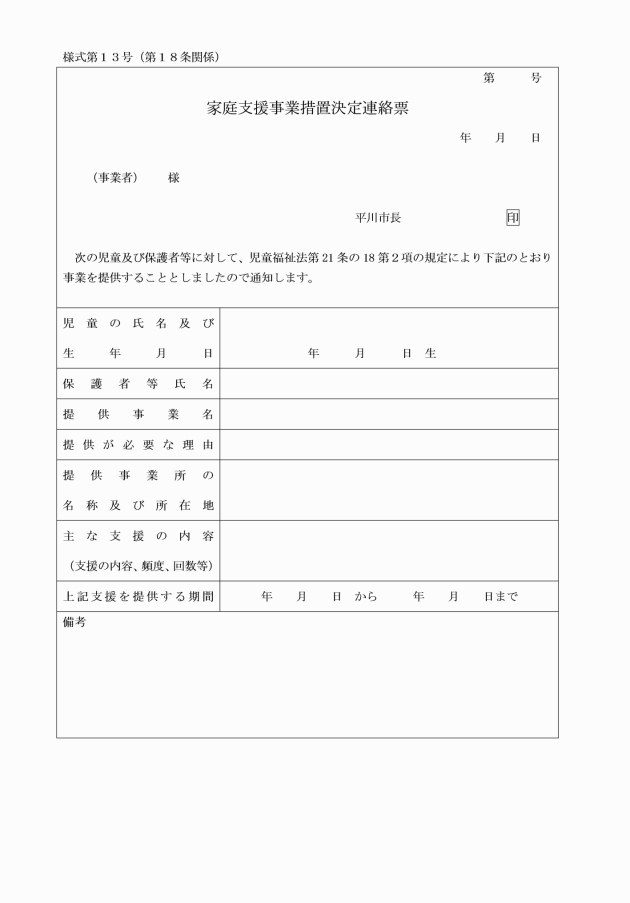

(利用措置)

第18条 市長は、利用を勧奨しても利用することが著しく困難な場合は、利用の措置を行い、支援を提供することができる。

2 措置は、利用を勧奨したにもかかわらず、対象者の社会経済的状況に変化が見られず、疾病その他やむを得ない事由により、利用申請を行うことができない等、事業を利用することが著しく困難であると市長が認める場合に行うこととし、利用勧奨の状況も踏まえ、アセスメントやサポートプラン等の見直しを行い、平川市要保護児童対策地域協議会の個別ケース検討会議等において検討、決定する。なお、利用措置は事業の利用を明確に拒絶しているものではないと市長が認める場合に行う。

4 他の自治体や児童相談所へ、必要に応じて報告するものとする。なお、措置を試みたものの、対象者の明確な拒否等により必要な支援に結びつかない場合であって、支援の必要性が高いと判断される場合には、他の自治体や児童相談所と積極的に連携し、ケースの状況に応じた必要な支援が提供されるようにする。

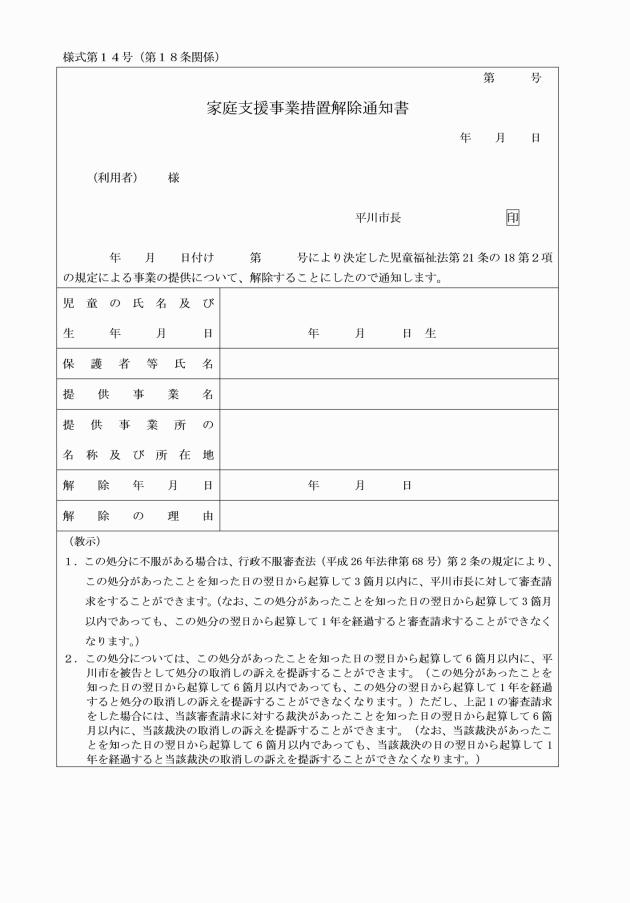

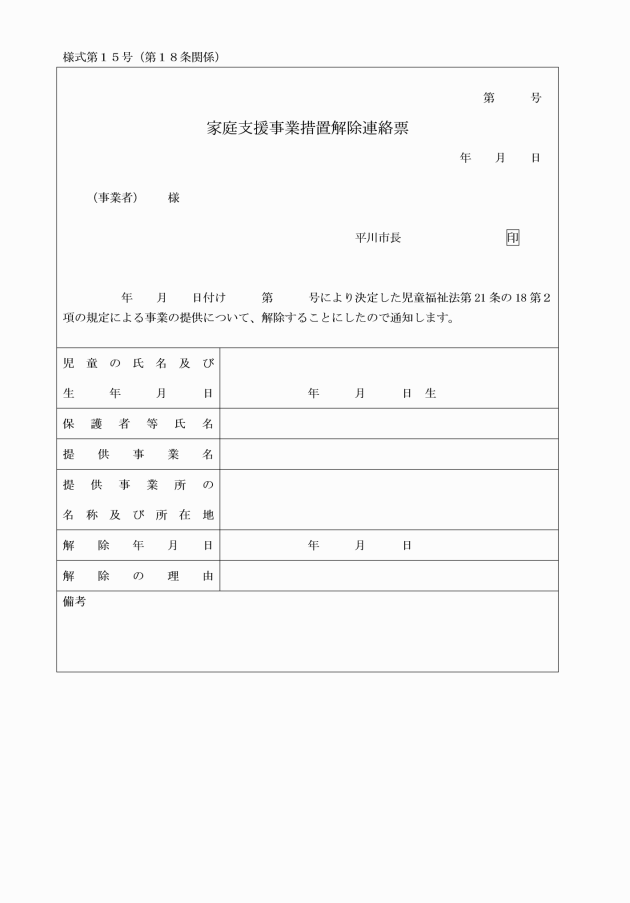

5 措置による利用開始に当たっては、利用する事業者に対して、必要に応じて対象者の状況やサポートプラン等の内容を事前に共有する。なお、措置による支援の提供期間の満了前に対象者の支援の提供理由の消滅、転出又は死亡等によって措置による支援の提供を解除した場合、保護者等に対して家庭支援事業措置解除通知書(様式第14号)により通知する。

(留意事項)

第19条 訪問指導員は、児童の最善の利益を実現させる観点から、児童及びその保護者等の対応及び個人情報の保護について十分配慮するとともに、正当な理由なく、その業務上知り得た対象者等の情報を漏らしてはならない。

2 事業者は、訪問した家庭が本事業以外の支援も必要であると考えられる場合には、市に連絡し、必要な支援に適切につなぐよう努める。なお、この場合に、業務上知り得た情報を市町村と共有することについては、前項の正当な理由に該当するものであること。

3 訪問支援員は、身分証を提示するなどして市からの訪問者であることを明確にしなければならない。

4 市長は、事業者から支援状況の情報提供を求め、利用者の状況の把握に努める。

5 市長は、事業の実施に当たって、当該事業の実施による事故の発生又はその再発の防止に努める。なお、育児・養育支援中に事故が生じた場合には、教育・保育施設等における事故の報告等について(令和5年12月14日付こ成安第142号・5教参学第30号通知)に従い、速やかに報告しなければならない。また、補償保険に加入するなど児童の事故に備えるものとする。

(委任)

第20条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、平川市養育支援訪問事業実施要綱(令和3年平川市告示第62号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。

附則(令和7年1月6日告示第1号)

この告示は、令和7年6月1日より施行する。

附則(令和7年3月13日告示第31号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。